71

インナーブランディングが得意な会社7選!

組織をひとつにする、インナーブランディングに強い会社7選

基礎知識からパートナー企業の選び方までを徹底解説します。

企業の強さは、社内からつくられる。

「企業理念が社員に伝わっていない」「組織の一体感がない」そんなお悩みを抱えていませんか?そうしたお悩みを解決するために、「インナーブランディング」に着手してみると良いかもしれません。対外的なブランド構築に注力する企業は多いものの、その一方で社内への浸透は後回しになりがちです。しかし、顧客に真の価値を届けるのは、社員一人ひとりの行動に他なりません。本記事では、インナーブランディングの基礎から、よくある課題、プロの力を借りるメリット、そして貴社に最適なパートナーを見つけるためのポイントまで、まとめてご紹介します。

インナーブランディングとは?|なぜ必要とされるのか

インナーブランディングとは、自社の理念・ビジョン・価値観を社員一人ひとりに深く理解させ、それを日々の行動や意思決定、仕事の進め方に反映させるための取り組みを指します。単なる情報共有やスローガンの浸透にとどまらず、「自分はこの会社の一員として何を大切にし、どう行動すべきか」という共通認識と誇りを醸成することが目的です。

外部向けにブランドイメージを発信するアウターブランディング(対外的なブランド構築)とは異なり、インナーブランディングは社内を対象とした“内側からのブランド強化”です。社員がブランドの価値を自分事として理解し、行動で示せるようになれば、その一貫性は顧客や取引先にも自然と伝わり、結果として外部へのブランド力向上にもつながります。

企業が成長を続けるためには、商品やサービスだけでなく、社員一人ひとりがブランドの担い手として活躍できる環境づくりが欠かせず、その土台となるのがインナーブランディングなのです。

インナーブランディングが求められる3つの背景

インナーブランディングが求められる背景には、企業環境の急速な変化があります。リモートワークや副業の普及により、社員同士の交流や一体感が薄れ、組織としての結束力が低下しやすくなっています。その結果、理念やビジョンへの共感が弱まり、離職率の上昇や採用力の低下といったリスクが高まっています。こうした状況だからこそ、自社の価値観やブランドを社内に浸透させ、社員が誇りと愛着を持って働ける環境を築く「インナーブランディング」が、組織の持続的な成長に不可欠となっています。

【背景1】価値観の多様化と働き方の変化

働き方改革やデジタル技術の進化により、リモートワークや副業が一般化し、社員が会社に常時集まる機会は減少しています。その結果、日常的な会話や偶発的なコミュニケーションが減り、物理的にも精神的にもつながりが希薄化。さらに、個々人の価値観やライフスタイルも多様化しており、全員が同じ方向を向くことが難しくなっています。こうした状況では、自然な一体感や連帯感が生まれにくく、組織全体の求心力の低下につながります。

【背景2】離職率の上昇

会社の理念やビジョンへの共感が弱まると、社員のモチベーションやエンゲージメントは低下しやすくなります。仕事への意欲や成長意識が薄れることで、「この会社で働き続ける意味」を見失い、早期離職や転職を選ぶケースが増加します。特に若手や中堅層の流出は、将来の組織力の低下を招き、採用・育成コストの増大という負の連鎖を引き起こす可能性があります。

【背景3】採用・広報との連携

インナーブランディングが浸透し、社員の多くが自社ブランドに共感し誇りを持っている状態は、採用活動において大きな武器となります。現場で働く社員が自発的に企業の魅力を発信すれば、求職者にとってはリアルで信頼性の高い情報となり、共感型の優秀人材を引き寄せやすくなります。また、広報活動との連携により、外部へのブランド発信力も強化され、採用と企業イメージ向上の双方に好循環をもたらします。

インナーブランディング 4つの課題と改善ポイント

こうした背景を踏まえ、近年では多くの企業がインナーブランディングに本格的に取り組み始めています。しかし、その実施過程は決して順調とは限らず、思うような成果が得られないまま途中で失速してしまうケースも少なくありません。原因は単純ではなく、目的や計画の不明確さ、現場との温度差、継続性の欠如など、複数の要素が絡み合っていることが多いと言えます。

とくにインナーブランディングは、社員一人ひとりの意識や行動に深く関わるため、単なる施策の導入やイベントの開催だけでは十分な効果を発揮しません。経営層から現場までの一貫した姿勢、双方向のコミュニケーション、そして時間をかけた浸透プロセスが必要不可欠です。

ここでは、企業がつまずきやすい典型的な課題と、それを乗り越えるためのポイントを整理します。

【課題1】表面的な「理念浸透」に終わる

ロゴやスローガンを制作し、「これで理念は浸透するだろう」と考えてしまうケースは少なくありません。しかし、ブランドの本質は、ビジュアルや言葉だけで伝え切ることは難しいため、その背景にある考え方や行動指針まで深く理解してもらう施策が不可欠です。

一方、形だけの施策にとどまると社員の心に響かず、日常業務での行動変容にもつながりません。重要なのは、その後の対話や研修、ワークショップなどを通じて、理念を「自分ごと」として捉えられる仕組みを継続的に構築することです。

【課題2】一部の社員しか関与していない

インナーブランディングが経営層や広報部といった限られた部門だけで完結し、現場社員の声や視点が反映されないまま進むケースも多く見られます。この場合、社員はプロジェクトを「上から押し付けられたもの」と感じてしまい、自発的な参加意欲が低下します。現場の課題や価値観に基づいた取り組みでなければ、共感や協力を得るのは困難です。全社員が主体的に関わり、ブランドの方向性を共に考えるプロセスが必要です。

【課題3】施策が単発で終わる

社内報の特集記事やブランド浸透イベントなど、単発の施策だけで終了してしまうと、せっかく高まった意識も時間とともに薄れてしまいます。ブランドを定着させるには、短期的な盛り上がりだけでなく、日常業務の中で理念を思い出し、行動に反映できる状態を長期的に維持することが大切です。年間計画や中期的なロードマップを策定し、継続的なコミュニケーションと仕組みづくりを行いましょう。

【課題4】成果が見えにくい

理念や価値観がどの程度社内に浸透しているのかを測るための指標がなければ、施策の効果を正しく評価できません。エンゲージメントスコアや理念浸透度調査、社員インタビューなど、定量・定性の両面から状況を把握する仕組みを設けることで、改善の方向性が明確になります。成果が可視化されれば、経営層の理解や予算確保もしやすくなり、PDCAサイクルを回して施策を磨き続けることが可能になります。

インナーブランディングを外部依頼する4つのメリット

インナーブランディングは、社内の理念や価値観を浸透させる取り組みであるため、「社内のことは社内で解決できる」と考えられがちです。しかし、実際には外部の視点や専門的なノウハウを取り入れることで、施策の質や効果を大きく高めることができます。ここでは、インナーブランディングを外部パートナーに依頼する主なメリットを整理します。

【メリット1】第三者視点による客観的な分析

社内だけでプロジェクトを進めると、これまでの慣習や組織文化が前提となり、課題や改善点を見落としがちです。外部パートナーは、第三者としてフラットな視点で現状を分析し、企業が気づきにくい本質的な課題を抽出してくれます。

【メリット2】専門的なノウハウと実績の活用

インナーブランディングに特化した制作会社は、理念浸透や社員エンゲージメント向上に関する豊富な知見と事例を持っています。コンセプト策定から社内浸透施策、効果測定までを体系的に設計し、効果的なアウトプットに導いてくれます。

【メリット3】社員が参加しやすい仕組みづくり

外部パートナーは、ワークショップやインタビュー、研修コンテンツ制作など、社員が主体的に関わる仕掛けづくりにも長けています。これにより、単なる情報共有にとどまらず、社員一人ひとりがブランドを“自分ごと”として捉える環境を整えることができます。

【メリット4】社内リソースの負担軽減

日常業務を抱える中で、社内だけでインナーブランディングを推進するのは大きな負担となります。外部パートナーと協業すれば、企画・制作・進行管理を任せられるため、社内メンバーはコアな意思決定や社内調整に集中できます。

効果の最大化に向けたインナーブランディング会社選び4つのポイント

インナーブランディングは社内(社員)を対象とするため、「自社だけで進められるのでは」と考えられがちですが、外部パートナーとの協業には多くのメリットがあります。とはいえ、数ある制作会社の中から最適なパートナーを選ぶのは簡単ではありません。ここでは、制作会社に依頼する際に押さえておきたい4つの選定ポイントをご紹介します。

【ポイント1】理念設計~施策展開まで一貫して対応できるか

単なるビジュアル制作やイベント企画にとどまらず、理念やビジョンの策定から社員への浸透施策、効果測定まで、一貫して伴走できる体制があるかを確認しましょう。全体を通してサポートできるパートナーであれば、施策の一貫性と継続性が高まります。

【ポイント2】組織理解への姿勢があるか

企業の歴史や文化、社員の価値観や特性まで深く理解しようとする姿勢があるかを見極めることが重要です。組織の背景を踏まえた提案であれば、現場の共感を得やすく、浸透力も高まります。

【ポイント3】見た目だけで終わらないか

おしゃれなデザインや洗練されたコピーだけでなく、その裏に「課題解決のプロセス」や「行動変容につながる仕掛け」があるかを確認しましょう。実績を見る際には、施策の背景や成果までチェックすることが大切です。

【ポイント4】ゴールを“社員が動くこと”に置いているか

成果物の納品で終わるのではなく、社員が自発的に行動し、理念やブランドを体現できる状態をゴールに据えているかを確認しましょう。その視点があるパートナーほど、実効性の高いインナーブランディングを実現できます。

インナーブランディングが得意な会社7選

インナーブランディングは、単なる社内向けデザインやイベントではなく、理念や価値観を浸透させ、社員一人ひとりの行動や意識を変えていく長期的な取り組みです。そのためには、ブランド戦略、組織開発、クリエイティブ制作、社内コミュニケーション設計など、複数の領域にまたがる専門性が求められます。

ここでは、理念設計から施策展開までを一貫して支援できる企業、組織文化の可視化や行動変容に強い企業、映像やデザインなど特定分野に特化して高い成果をあげている企業など、各分野で豊富な実績を持つ7社を厳選してご紹介します。自社の課題や目的に合わせて最適なパートナーを選ぶ参考にしてください。

1.パドルデザインカンパニー株式会社

パドルデザインカンパニーは、ブランド言語化からデザイン具現化まで一貫したインナーブランディング支援が得意です。社員インタビューやワークショップを通じて企業の「らしさ」を可視化し、フィロソフィブック、社内報、ポスターなど多様な社内ツールで浸透を促進。特に中小・ベンチャー企業の組織一体感やモチベーション向上に強く、丁寧かつ迅速な対応で定評があります。

《事業内容》

・MI開発(パーパス/ミッション/ビジョン/バリューなど)

・ロゴ・VI開発

・インナーブランディング企画・コンセプト設計

・社内報/フィロソフィブック/ポスターなど社内ツール制作

・ワークショップ運営、コピー・アートディレクション

《インナーブランディング実績の一例》

株式会社アクティサポート

シモダL&C株式会社

ゆめいろ・なないろ保育園

東京海上日動メディカルサービス株式会社

株式会社フロアエージェント

リフウェル株式会社

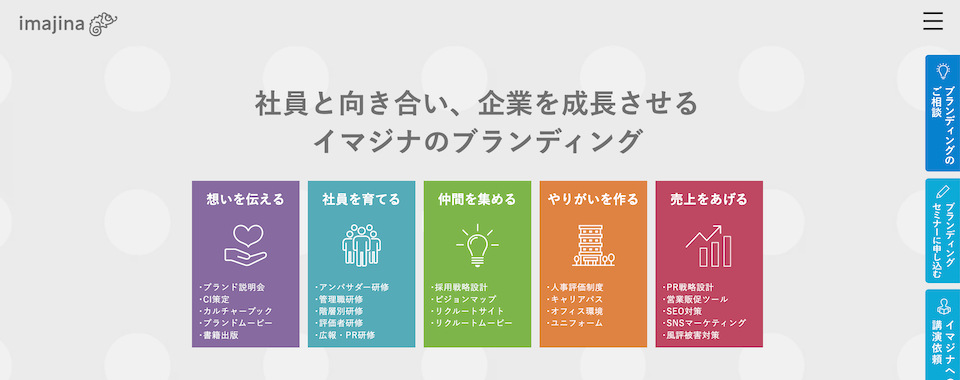

2.株式会社イマジナ

イマジナ株式会社は、社員の価値観や企業文化を深く言語化し、共感型のインナーブランディングを設計する専門会社です。カルチャーブックやブランドムービー、研修など多面展開で、社員の理解と主体性を引き出す施策を提供。企業文化の可視化と浸透に定評があり、社員のエンゲージメントや定着率向上にも貢献。社員とブランドをつなぐ橋渡し役として、多くの企業から信頼されています。

《事業内容》

・企業文化・理念の可視化と言語化支援

・カルチャーブック/ブランドムービー/研修プログラム制作

・社内コミュニケーション設計・実施支援

3.株式会社リンクソシュール

リンクイソシュールは、モチベーションエンジニアリング®を用いて「心を動かす」インナーブランディングに特化。ヒアリングを重視し社員の心理設計に基づいたイベントや社内メディアをプロデュース。式典やツアーから社内表彰、動画制作まで社内外施策を統合的に設計し、心の共鳴を作り出します。大手企業との協業実績が豊富で、インナーブランディング初心者でも安心して任せられます。

《事業内容》

・インナーブランディング/モチベーションデザイン

・社内イベント企画・運営(式典、ツアー)

・社内メディア・動画制作、プロジェクト全体コンサルティング

4.株式会社セブンデックス

セブンデックスは、ブランド戦略からUX/UIデザインまでを横断的に提供するデザインコンサルティング企業で、インナーブランディングも得意としています。企業のミッション・ビジョン・バリューを抽出し、ブランドステートメントやトーン&マナー設計を丁寧に進行。社内ツールや共有基盤のデザインまで一貫支援し、社員の理解と行動を促す“企業成長に強いデザイン”を提供します。

《事業内容》

・インナーブランディング/ブランド戦略策定

・UX/UIデザイン/コーポレートツール制作

・ミッション・タグライン・ロゴ・ビジュアル設計

5.C-OILING合同会社

C-OILING合同会社は、社内コミュニケーションの再構築を通じて組織パフォーマンスを高めるインナーブランディング専門の制作会社です。多角的な社内ヒアリングからブランド戦略とコピー設計、デザイン展開まで設計。社員が自然と動きたくなる仕組みを「合言葉」「デザイン」「ツール」で整備し、体系的な社内広報設計とモチベーション向上支援が得意です。

《事業内容》

・ワークショップ&ヒアリングによるブランド戦略設計

・コピー・コミュニケーション設計(スローガン・合言葉)

・社内ツール(ブランドブック/掲示物)制作、社内報体系設計

6.ODD PICTURES

ODD PICTURESは、動画を中心にしたインナーブランディング支援に特化したクリエイティブ企業です。企画・シナリオ制作から撮影編集、グラフィックデザイン、印刷物まで一気通貫で対応。社内向け理念浸透動画や社員インタビュー映像など、映像表現を用いて社員の共感と育成を促進。映像主体で社内メッセージを届けたい企業に最適です。

《事業内容》

・映像制作(社内ブランドムービー/社員インタビュー)

・グラフィックデザイン・印刷物企画制作

・ワークショップ連携/ストーリー設計

7.シュンビン株式会社

シュンビン株式会社は、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を起点として、社内文化を構築・浸透させるインナーブランディング支援に注力するブランディングデザイン企業です。オリジナルワークショップで理念を深掘りし、ブランド構築とともに社員が自発的に動く組織風土を設計。フィロソフィブックやツール制作、音声社内報など多様なチャネルで展開し、エンゲージメント形成を支えます。

《事業内容》

・ブランド構築ワークショップ(理念抽出・浸透設計)

・社内ツール制作(品牌規定書・社内報・音声社内報)

・デザイン規定・社内広報設計・持続運用サポート

インナーブランディングのよくある質問

インナーブランディングは、社員の意識や行動に直接影響を与える重要な取り組みですが、実際に進めるとなると「どれくらいの期間が必要なのか」「成果はどうやって測ればいいのか」「始めるのに最適なタイミングはいつなのか」など、多くの疑問が浮かびます。ここでは、企業担当者から寄せられることの多い質問と、その回答をまとめました。

Q1.インナーブランディングでは具体的に何をするのですか?

理念やビジョンの言語化、ブランドコンセプト策定、社内イベントや研修、ブランドブックや社内報制作、動画やポスターなどのツール活用など、多岐にわたります。目的は「社員がブランドを理解し、日常業務で体現する状態」をつくることです。

Q2.成功のために必要な条件は何ですか?

経営層の強いコミットメント、社員参加型のプロセス設計、双方向のコミュニケーション、そして継続的な施策実施が重要です。単発では効果が薄く、長期的視点で取り組む必要があります。

Q3.どれくらいの期間がかかりますか?

企業規模や施策範囲によりますが、理念策定から社内浸透の定着まで見据えると、6カ月~1年程度が一般的です。

Q4.成果はどうやって測定しますか?

エンゲージメントスコアの変化、離職率の推移、理念に関する社員エピソードや行動変容の事例など、定量・定性の両面から評価します。

Q5.どのタイミングで始めるのが適切ですか?

事業転換やM&A、組織再編、創業〇周年といった節目が好機です。また、理念浸透やエンゲージメントに課題を感じた時点で早めに着手するのも効果的です。

Q6.自社だけで取り組めますか?

内製も可能ですが、客観的な視点や専門的ノウハウを持つ外部パートナーと組むことで、施策の質・スピード・効果が高まります。

Q7.インナーブランディングは採用や広報にも効果がありますか?

はい。採用には特に効果を発揮すると言えます。社員がブランドに誇りを持って発信することで、共感型人材の採用や外部イメージ向上にもつながります。

インナーブランディング 3つの事前準備

いざ制作会社やコンサルティング会社に問い合わせる際、事前にいくつかのポイントを整理しておくことで、打ち合わせがスムーズになり、より的確で具体的な提案を引き出すことができます。以下では、準備しておきたい重要な項目を詳しく解説します。

【準備1】インナーブランディングの目的を明確にする

まずは、このプロジェクトを通じて何を達成したいのかを明確にしましょう。たとえば、「企業理念やビジョンを全社員に浸透させたい」「離職率を低下させたい」「採用力を強化したい」「部門間のコミュニケーションを円滑にしたい」など、目的は企業ごとに異なります。目的が曖昧なままだと、施策が場当たり的になり、成果も測りづらくなります。明確なゴールを設定することで、パートナー企業も最適な戦略や施策を提案しやすくなります。

【準備2】現在の課題と、理想の状態を言語化する

現状の課題と、それを解決した先に目指す理想の姿を具体的に言語化しておくことが大切です。たとえば、「経営層と現場の温度差が大きい」「理念はあるが日常業務に活かされていない」などの現状に対して、「部門間の連携が活発で、全社員が理念に基づいて意思決定できる組織にしたい」という理想像を描きます。現状と理想のギャップを明確にすることで、必要な施策や優先順位が見えやすくなります。

【準備3】社員の役割を明確にする

インナーブランディングは社内全体を巻き込むプロジェクトであるため、誰がどの役割を担うのかを事前に決めておくことが重要です。担当部署や専任担当者はもちろん、最終的な意思決定を行う経営層、現場の意見を集約するリーダー、広報や人事など関連部門の役割を整理しておきましょう。役割分担が明確であれば、進行中の認識ズレや意思決定の遅れを防ぎ、プロジェクトのスピードと完成度を高めることができます。

まとめ|「伝える」ではなく「共に創る」

インナーブランディングは、単なる社内広報ではありません。組織が一つのビジョンに向かって動くための仕組みをつくることです。理念が浸透していない、社員のエンゲージメントが低い、離職が止まらない…。そんな悩みの根っこにこそ、インナーブランディングが効いてきます。まずは社内の「もやもや」や「違和感」と向き合いましょう。そして、必要ならプロの力を借りてみてください。言葉・デザイン・仕組みを通じて、“共感の連鎖”をつくることができます。

東京のブランディング会社 パドルデザインカンパニー

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。

ブランディングチーム

パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。

記事制作/プロデューサー

ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。

Producer

CEO 豊田 善治

《関連するブランディング実績》

インナーブランディングをもっと知りたい方への参考記事

インナーブランディングとは?定義や目的、手法や成功事例を紹介|株式会社ソフィア

インナーブランディングとは何か、その定義や目的、具体的な手法から成功事例までを徹底解説。社員のエンゲージメント向上や理念の浸透を通じて、企業全体の一体感と成長を促す方法をわかりやすく紹介しています。変革期の組織に必読の内容です。