199

ゼロクリック時代のブランディング戦略〜AIにも選ばれるブランドに

AIが答える未来で、あなたのブランドはどう語られるか。

検索の終焉と生成の始まり。AI時代を勝ち抜くマーケティング戦略とブランド設計を伝授します。

AI生成によるゼロクリック時代。今、何が起きているのか?

インターネット検索において、従来の「クリックして情報を探す」行動が大きく変化しつつあります。GoogleやBingなどの検索エンジンは、ユーザーがサイトにアクセスしなくても“その場で答えが得られる”よう、AIによる要約やスニペットを表示するようになりました。

これにより、検索結果ページだけで完結する“ゼロクリック”の傾向が強まり、多くのウェブサイトはクリックされないままスルーされてしまう現象が生まれています。この変化は、コンテンツ提供者やブランドにとって、深刻な影響をもたらしています。

「情報源」よりも「回答」が求められる現代

現代のユーザーは、もはや“どこに書いてあるか”よりも“すぐに答えが得られるか”を重視しています。AIの台頭により、質問に対して最適化された一文や要約された情報が瞬時に提示され、詳細を掘り下げることなく満足してしまうケースが増えています。結果として、情報の信頼性や背景よりも、効率性が重視される傾向が顕著になっているのです。これは、ブランドが築いてきた物語や独自性が表に出づらくなるリスクを含んでいます。

SEOの限界と検索エンジンの進化

長年、検索エンジン最適化(SEO)は、Webマーケティングにおける最重要戦略の一つでした。しかし現在、AIが文脈を理解し、複数の情報源から要約を生成するようになったことで、従来のSEO対策では十分な露出やクリックが得られないケースが増えています。特にFAQやHow-to系のコンテンツでは、検索結果ページに直接答えが表示されるため、ユーザーがサイトを訪問する必要すらなくなってきています。SEOのルール自体が変わりつつある今、検索の“先”を見据えた新たな戦略が求められています。

AIによるリッチスニペット・要約・FAQの自動生成

AIは、検索エンジン内でユーザーが求める情報の「要点」だけを抽出・提示する能力を持っています。GoogleのリッチスニペットやBingのAI回答などは、複数の情報を解析し、人が読む前にAIが要約を完成させてしまうのです。結果として、元の情報を発信したサイトは“情報提供者”としての役割は果たしても、“記憶に残るブランド”とはなりにくい構造になっています。つまり、AIに読み取られる前提で情報をデザインすることが、今後のコンテンツ設計に必要不可欠となるのです。

ユーザー行動の変化がブランドに与える影響

かつてユーザーは「自分で調べ、比較し、選ぶ」プロセスを通じて、自然とブランドに触れる機会がありました。しかし現在は、「AIが提示した答えを受け取る」だけで終わる行動が主流になりつつあります。この変化により、ブランドが持つ独自性・価値・世界観が伝わる前に、判断が完結してしまうという問題が発生しています。ブランドは今、単なる情報提供者ではなく、AIにもユーザーにも“印象に残る存在”になる必要があります。これは、ブランディングの再定義ともいえる重要な転換点です。

コンテンツ制作者がAIの出力元になるという新たな役割

生成AIは、インターネット上に存在する膨大なデータから学習し、回答を構築しています。つまり、コンテンツ制作者が提供する情報は、AIが「学ぶための教科書」になるのです。これは、質の高いコンテンツがAIの出力品質に直接影響するという意味でもあり、同時に「AIがあなたのブランドや視点をどう理解しているか」が非常に重要になります。コンテンツ制作の目的が「人間に読ませる」から、「AIに理解させる」へと進化する今、より構造的で一貫性のある情報設計が求められています。

そして、AI生成コンテンツが主役になる世界へ

近年、AIは単なるツールではなく、“情報提供者”としての役割を担い始めています。特にChatGPTやBing AIのような生成AIは、膨大な情報を元にリアルタイムで回答を生成し、従来の検索体験を一変させています。その結果、人間が制作したコンテンツが、AIの学習・出力における素材(ソース)として機能するようになりました。つまり、最終的にユーザーの目に触れるのはAIが生成した要約や文章であり、オリジナルの制作者やブランドが見えにくくなるという課題が浮上しています。

検索は“探す”から“答えを知る”へと進化した

従来の検索結果は、Webページの一覧とリンクで構成されていました。しかし現在は、生成AIが文脈を理解し、最適化された回答としてまとめてくれる検索体験が急速に広がっています。例えばBing AIでは、複数の情報を自動的に統合・比較し、ユーザーが求める答えを即時に提供します。この変化により、どのサイトが答えを持っていたのかという“出典”よりも、“AIのまとめた答え”が優先される世界へと移行しつつあります。企業やブランドは、検索エンジンの上位に表示されるだけでなく、AIの中でどう取り上げられるかに注目する必要があります。

“記憶に残る声”を持つブランドだけが生き残るAI時代

AIが情報を要約し、平均化された「最も無難な回答」を提供する中で、ブランドの個性や世界観は埋もれやすくなっています。そのため、ただ情報を提供するだけでなく、「このブランドならではの言い回し」「一貫した価値観」「独自の視点」が、AIにとっても人間にとっても“記憶に残る情報”として認識される重要ポイントとなります。

今後のブランディングでは、視覚表現だけでなく、テキストやナラティブにおける“ブランドの声”を強化する戦略が必須なのです。差別化が困難な時代だからこそ、「誰が言っているか」が最も重要な時代に突入しています。

AI時代のブランディングにおける3つの課題

AIが活躍する現代は、情報の整理・簡略化・要約が進む一方、ブランドが意図する全体像や空気感をどう届けるかが、より戦略的な課題となっています。次の3つの課題に真正面から向き合うことが、AI時代におけるブランディング再構築の第一歩です。

情報の断片化でメッセージが届かない

生成AIは、無数の情報を一瞬で分析し、ユーザーにとって最適と思われる情報だけを断片的に抽出・提示します。これは利便性の向上を意味する一方で、企業やブランドが丁寧に構築してきたストーリーやメッセージの「全体像」が伝わりにくくなります。例えば、長年にわたり培ってきたブランドの価値観や、背景にある信念は、要約により“伝わる前に削ぎ落とされる”可能性が高いのです。メッセージの一部だけが切り取られることで、意図しない印象が形成されたり、ブランドの核心が見えなくなるといったリスクが生じます。

ブランド名が検索されず、AIの中に埋もれる

従来のブランディング戦略では、「ブランド名で検索されること」自体が信頼や関心の証でした。しかし、生成AIがユーザーの意図を汲み取り、直接回答を提供する時代になると、そもそもブランド名すら検索されないケースが増えてきます。

さらに、AIが生成する回答は、ブランド名が出典として表示されないことも多く、ユーザーは「どこが言っているか」を意識しないまま答えを受け取ってしまいます。つまり、ブランドはAIの中で“情報の一部”として存在しながらも、認識されない=埋もれてしまうという新たな課題に直面しているのです。

本来の世界観が要約されて薄くなる

ブランドが提供する価値は、単なる情報以上のものであり、デザイン・言葉遣い・物語性・顧客体験などを通じて形成される「世界観」にあります。しかし、AIはその世界観を数行の要約やFAQに変換し、ユーザーに最短距離で届けるよう最適化します。

このプロセスにおいて、ブランド独自のトーンや雰囲気、空気感といった無形の価値が削ぎ落とされることが多々あります。結果として、「誰が言っているか」「どんな想いで作られているか」が伝わらず、ブランドとユーザーとの心理的距離が広がってしまう恐れがあります。

AI時代の新しいマーケティング概念「GEO(生成エンジン最適化)」対策

GEO(Generative Engine Optimization)とは、ChatGPTやBing AI、Google Geminiなどの生成AIエンジンがコンテンツをどのように理解し、出力するかを前提に最適化されたマーケティング手法のことです。

従来のSEO(Search Engine Optimization)が検索エンジンでの上位表示を目的としていたのに対し、GEOは、生成AIがブランド情報やコンテンツを「正確かつ好意的に要約・引用してくれる」状態を目指す最適化です。

【前提】ゼロクリック時代に勝つためのブランディング戦術

AIによるゼロクリック時代では、ユーザーが検索結果をクリックせずに「AIが提供する答え」だけで満足するケースが増加しています。その中で、ブランドが印象に残り、信頼される存在になるには、“AIに見つけられ、理解され、選ばれる”ための新しいマーケテティング戦略・ブランディング戦術が必要です。

【戦術1】構造化データとナレッジグラフの活用

構造化データ(Schema.orgなど)を活用することで、ブランドが提供する情報を検索エンジンやAIに「理解させる」準備が整います。これにより、企業名、製品情報、FAQ、所在地、レビューなどが機械的に正確に読み取られやすくなり、リッチリザルトやナレッジパネルといった視認性の高い形で表示される可能性が高まります。

また、Googleのナレッジグラフにブランドが登録・連携されることで、AIが「どの情報がどの企業に属するか」を明確に把握できるようになり、回答の中にブランドが露出する確率が向上します。

【戦術2】AI対応メタデータとブランドエンティティの強化

検索エンジンやAIは、メタデータ(タイトル、ディスクリプション、OGPなど)を基にコンテンツの要点を把握しています。ここにAIを意識したキーワードやブランドの役割を明確に組み込むことで、AIにとっての「識別可能な情報源」となることができます。

さらに、ブランド名や代表者、主要製品などのエンティティ(固有名詞)を一貫して活用することで、AIがブランドを「ひとつの意味ある存在」として理解しやすくなります。これらの施策を実施することで、ブランド情報がバラバラに認識されてしまうことを防ぎ、ブランドとしての“まとまり”を維持することができます。

【戦術3】一貫したトーンと視覚表現の再定義

AIが情報を要約する際、そのコンテンツが持つ独自性やトーンは極めて重要です。ブランドが常に一貫した言語スタイルや表現方法を用いることで、AIは「この言い回しはこのブランド特有のもの」と理解しやすくなります。

加えて、視覚的な表現(ロゴ、カラー、写真スタイル)も、ユーザーの記憶に残るブランディングの一部です。テキストとビジュアルの両面で統一感を持たせることで、たとえAIが文章を要約しても、“らしさ”が残るブランド表現が可能になります。

【戦術4】AIに学習されるコンテンツ設計

AIがどのようなコンテンツを学習し、回答を生成するかは、情報の鮮度・信頼性・構造・明確性などに大きく左右されます。つまり、AIに“学ばれること”を前提に設計されたコンテンツこそ、今後のブランディングにとって重要なポイントとなります。

明確なタイトルと見出し、整ったHTML構造、権威性のある情報源へのリンク、信頼できる執筆者情報など、すべてがAIの評価指標となりえます。そして、AIが信頼しやすい情報を多く発信することで、ブランドは“情報の出典”としてAIに引用されやすくなるのです。

「AIに参照される記事」を生み出すための3つのルール

ゼロクリック時代、ユーザーの目に触れるのはAIが要約した「答え」であり、記事そのものは読まれにくくなっています。だからこそ重要なのは、AIに信頼され、参照される情報源になることです。

そのためには3つの視点が欠かせません。まず、E-E-A-Tを満たして信頼を得ること。次に、AIが理解しやすい構成で整理すること。そして最後に、AIには真似できない独自性を盛り込むことです。これらを意識することで、記事は単なる情報提供にとどまらず、AIに引用され、読者の記憶に残るブランドコンテンツへと進化していきます。

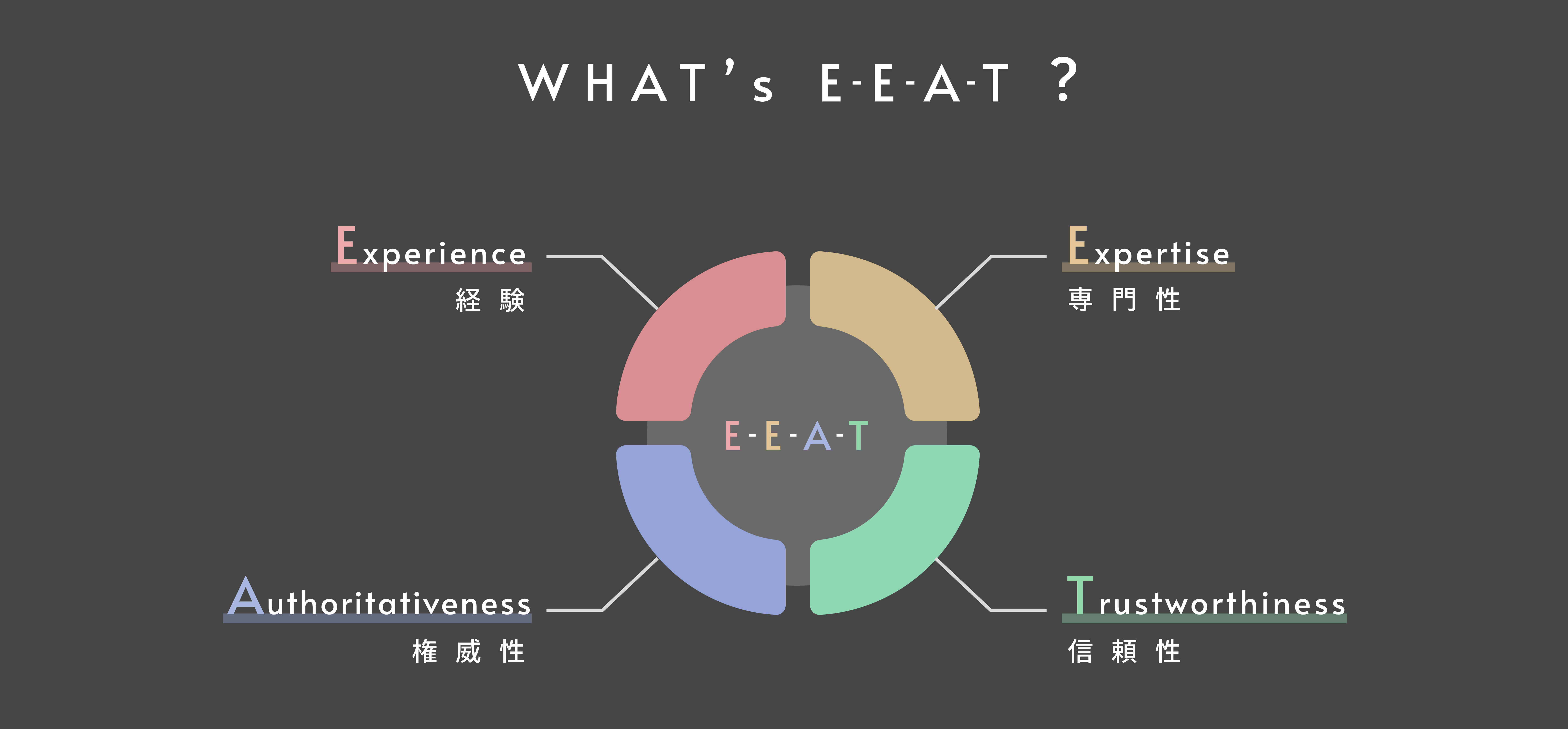

【ルール1】E-E-A-Tを網羅し、AIからの「信頼」を勝ち取る

生成AIは、信頼性の低い情報を避け、「信頼できる情報源」からのデータを優先的に学習・引用します。その際の重要な指標となるのが、Googleが長年採用してきたコンテンツ品質の評価基準「E-E-A-T」です。

E-E-A-Tとは、以下の4つの要素で構成されており、AIにとっても情報の信頼性を判断する重要な指標となっています。

Experience(経験)

実際にその商品やサービスを利用した体験談やレビューなど、一次情報を含めることが重要です。リアルなユーザーの声や実体験は、AIにとっても「生きた情報」として認識されやすく、信頼度の高いソースとみなされます。

Expertise(専門性)

コンテンツの著者がどんな人物なのか、どんな専門性を持っているのかを明記しましょう。専門的な知識に基づいた内容を、誰が書いたかを明確にした上で、読者にも分かりやすく伝えることが、AIにも“専門的な情報源”として評価されるポイントです。

Authoritativeness(権威性)

公的機関や信頼性のあるデータソースを明確に引用することで、コンテンツ全体の信頼性が高まります。また、業界内での実績や受賞歴、メディア掲載なども加えることで、「この情報は権威あるもの」とAIに認識させやすくなります。

Trustworthiness(信頼性)

サイト全体の運営体制も評価に関わります。運営者情報を明確に公開し、プライバシーポリシーやお問い合わせページを整備することで、信頼性の高いサイトと認識されます。また、SSL対応(https)など技術的な安全対策も重要です。

【ルール2】AIが「理解しやすい構成」で作る

AIが情報を正確に把握し、要約や引用に活用するには、論理的で分かりやすい構成がとても重要です。人間の読者と同様に、AIも「整理された文章」や「明快なロジック」を好みます。以下のポイントを意識することで、AIにとって理解しやすく、かつ引用されやすいコンテンツを作成できます。

結論を先に書く

文章はなるべく「結論」から始めることが大切です。PREP法(Point(結論)/Reason(理由)/Example(例)/Point(再結論))を意識することで、読み手にもAIにも主旨が明確に伝わります。

Q&A形式を活用する

「〇〇とは?」「なぜ必要なのか?」といった質問形式の見出しと、それに対する簡潔な回答をセットで記述することで、AIがその部分をそのまま引用しやすくなります。

箇条書きやリストを使う

情報を箇条書きで整理することで、AIが内容を項目ごとに分解して認識しやすくなります。メリット・デメリット、手順、特徴などをリスト化することで、情報の構造が視覚的にも明確になり、検索・要約の対象として優先されやすくなります。

【ルール3】AIには真似できない「独自性」で勝負する

AIが生成するコンテンツは、既存の膨大な情報をもとに学習・組み合わせて作られています。つまり、AIが生み出す情報は「すでにある知識の再構成」に過ぎません。

だからこそ、AIでは生み出せない“あなただけの情報”こそが最大の武器になります。独自性のあるコンテンツは、AIだけでなく読者にとっても強く印象に残り、他では得られない価値を提供できます。

一次情報を発信する

自社で行った独自のアンケート調査や市場分析レポートの公開は、強力な差別化要因となります。AIは既存の情報を扱うことはできますが、新たな調査データや最新の実績は生み出せません。こうした一次情報は、「ここでしか得られない信頼できる情報源」として、ブランドの権威性を高める効果があります。

ストーリーを語る

もうひとつの独自性は、人間だからこそ語れるストーリーです。

例えば、製品開発の裏話、顧客が成功を収めた実際の事例、創業者が抱いた想いやブランド誕生の背景などは、感情に訴えかけ、単なる情報ではなく「心に残る体験」として読者に伝わります。

AIは論理的に情報をまとめることは得意ですが、人間のリアルな感情や背景に基づいた物語を生み出すことはできません。だからこそ、ストーリーテリングは圧倒的な差別化ポイントになります。

まとめ:ゼロクリック時代を生き抜く、ブランドの新しい条件

ゼロクリックが当たり前となり、検索体験がAIに再構築される時代。

もはや「クリックされるかどうか」ではなく、AIにどう理解され、どう参照されるかがブランド価値を左右します。

そのためには、E-E-A-Tで信頼を獲得し、AIに理解されやすい構成で情報を届け、さらにAIには生み出せない独自性を打ち出すことが不可欠です。

SEOからGEOへ。これからのブランディングは、単なる情報提供ではなく、AIと人の両方に“記憶される存在”になることがゴールとなります。

ブランディングチーム

パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。

記事制作/プロデューサー

ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。

Producer

CEO 豊田 善治

東京のブランディング会社 パドルデザインカンパニー

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。