112

ビジネス環境を測る「マーケティング環境分析」

ビジネス環境を測ることで、市場優位性を計る。

外部環境と内部環境の分析と、フレームワークの活用。

マーケティング環境分析

企業が事業の方向性を定めるには、企業としてのビジョンやミッションを明確化するとともに経営目標の設定を行い、具体的な戦略・戦術を持って実現に向け実行して行かなければなりません。

目標設定を行うためには、企業を取り巻く環境の把握は重要であり、そのためのマーケティング環境分析は不可欠な取り組みだと言えます。マーケティング環境分析では、事業に影響を与える可能性のある外部環境や内部環境を様々な視点から分析し、市場にある機会と脅威を把握することで、経営戦略の方向性を探っていきます。

また、内部環境の分析を緻密に行うことで、自社の強み・弱みを明確に把握することができるため、千載一遇の好機や、不測の事態への対応なども迅速に行うことができるようになります。

外部環境分析

外部環境分析は、自社でコントロール不可能な経営資源の分析を指しており、「マクロ環境分析」「顧客分析」「競争環境」の3つに分類することができます。企業の戦略策定にあたり、これらの環境を把握することが重要であり、市場の機会と脅威を見出し、戦略課題を抽出することを目的に実施されます。外部環境分析の抽出に用いられる主なフレームワークには、「マクロ環境分析(PEST分析)」「5Forces分析」があります。

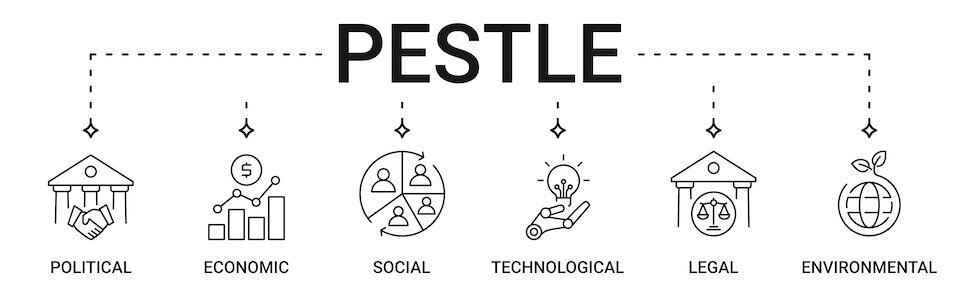

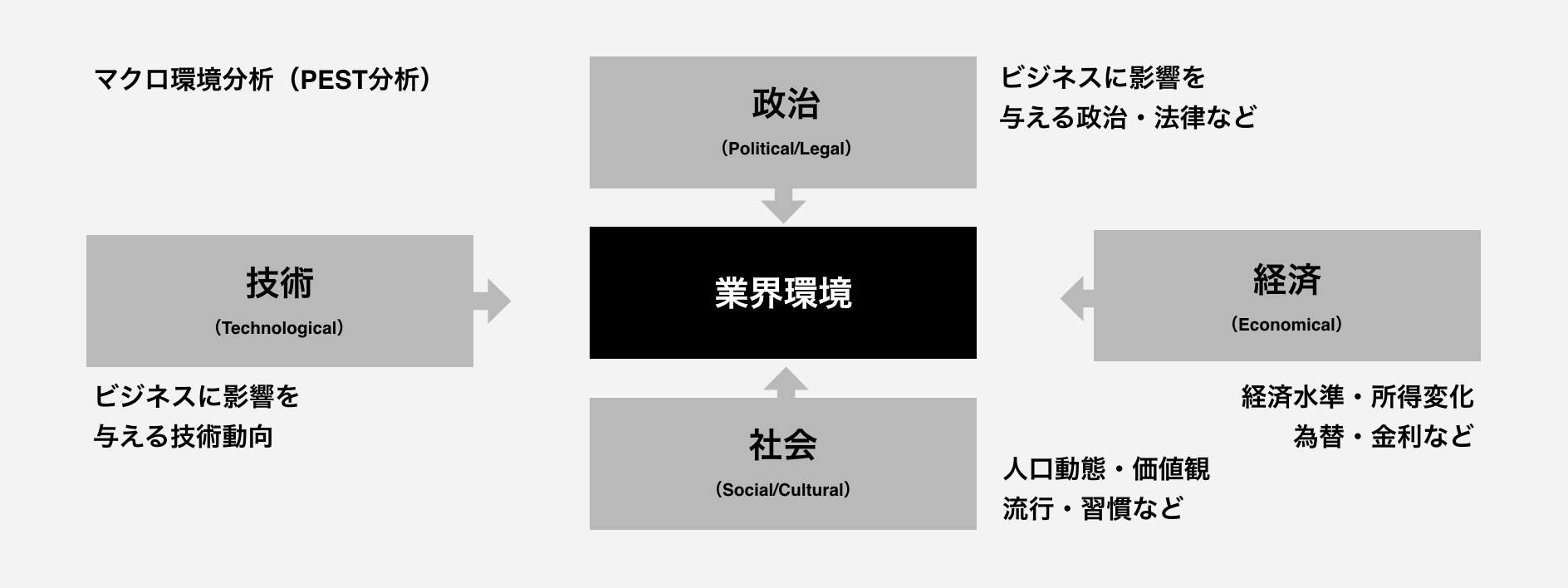

企業活動への影響力を持つ外部環境を分析する「マクロ環境分析(PEST分析)」

マクロ環境分析(PEST分析)とは、経営学の第一人者として知られるフィリップ・コトラーが提唱するフレームワークのひとつで、マクロ環境の代表とされる「政治・法律(Political Environment)」「経済(Economic Environment)」 「社会(Social Environment)」「技術(Technological Environment)」の観点から分析を行います。

マクロ環境分析(PEST分析)

◉Political Environment(政治・法律)

政治的環境や法律の面から分析を行います。法律、税制、政権など、政治や法律の観点から、今後、自社にどのような影響があるかを分析し、将来起こり得る可能性を予測することが大切なポイントとなります。

例えば、法律の改正により、インターネットでの販売が規制緩和される(または禁止される)ケースや、運営する事業が認可制となり、市場での競争が緩和される(または激化する)などが考えられます。

◉Economic Environment(経済)

経済面から分析を行います。経済成長率や為替・株価など、日本国内だけでなく世界経済の観点から、今後、自社にどのような影響があるかを分析し、ビジネスチャンスや受けうる危機を予測することが大切なポイントとなります。

例えば、好景気により需要拡大(または景気低迷により需要の縮小)が起こるケースや、円安により輸入の利益増(または円高により輸出の利益源)となるケースなどが考えられます。

◉Social Environment(社会)

特に個人の消費や消費者行動、ライフスタイルなどから分析を行います。経済面からの分析でも需要の拡大や縮小など、消費者行動に着目した分析を行いますが、社会面からの分析では、時代の変化に伴う社会構造やライフスタイルのそのものに着目し、そこに生じる好機と危機を予測することが大切なポイントとなります。

例えば、日本が迎える超高齢化社会。ここには、シニアを対象としたビジネスチャンスや、少子化で起こり得る市場の縮小などが予測されています。

また、スマートフォン普及によるビジネスチャンスの拡大により、あらゆる業界において異業種からの新規事業参入などが盛んに行われているのも、社会変移の結果だと言えます。

◉Technological Environment(技術)

日々進歩する技術面から分析を行います。技術は市場の変化をもたらすだけでなく、社会そのものや歴史すら大きく変えてしまうことがあり、今まである技術のアップデートのほか、音楽業界を革新してきたウォークマンやIPodなどに代表される新技術の台頭まで様々です。技術面からの分析では、将来普及する可能性を見越し、そこに生じる好機と危機を予測することが大切なポイントとなります。

近年では、スマートフォン、ブルーレイ、電気自動車、デジカメなどが代表的な例として挙げられます。

競争環境を5つの要因から分析するファイブ・フォース分析

ファイブ・フォース分析(5Forces分析)では、自社が置かれている競争環境をその特性を左右する5つの要因から分析して理解していきます。そのうえで、自社の強みを活かし、成功可能性や魅力度の高い事業領域を選択していきます。

5つの要因には、①競争企業間の敵対関係、②供給企業の交渉力、③買い手の交渉力、という3つの内的要因と、④新規参入業者の脅威、⑤代替品の脅威、の2つの外的要因があり、5つの要因それぞれが自社事業の収益性に大きく影響します。

ファイブ・フォース分析

◉①競争企業間の敵対関係

事業におけるライバルとの敵対関係、いわば競合他社との競争です。製品、価格、流通、コミュニケーションなど、市場におけるシェア(市場占有率)競争を分析していきます。

◉②供給企業の交渉力

ブランド力の高い商品や希少価値の高い製品を扱う供給業者は高い交渉力を有し、強気な交渉が可能となります。

また、供給業者が寡占化され、市場で高いシェアを占める供給業者も同様です。反面、差別化の難しい製品やコモディティ品を扱う供給業者は企業交渉力が低下します。

◉③買い手の交渉力

販売力のある販売店(多店舗展開、集客力のある人気店、大型店舗など)は買い手の交渉力が高く、仕入れロットや仕入れ価格など、強気な交渉が可能となります。

反面、集客力・販売力に乏しい企業・店舗は、供給業者との企業交渉力が低下します。

◉④新規参入業者の脅威

異業種からの参入は大きな脅威だと言えます。業界の常識を覆す製品やサービスにより、従来の常識が覆され、業界そのものが大きく変化を強いられる可能性を秘めています。新規参入事業者の増加により、競争が激化して行きます。

◉⑤代替品の脅威

自社既存製品より、市場競争力(高品質、高機能、低価格など)の優れた代替製品が登場すれば、自社既存製品の市場競争力は低下します。

代替製品を上回る新製品を投入できなければ、次第に市場シェアを奪われる恐れがあります。

企業を取り巻く環境を分析する3C分析

3C分析とは、企業を取り巻く環境を分析する際に用いられるフレームワークのひとつで、PEST分析、ファイブ・フォース分析ともに、企業戦略策定に向けた環境分析の際に用いられます。

3Cはそれぞれ、顧客(Customer)、自社(Company)、競合(Competitor)のことを指しており、顧客の動向を念頭に市場と競合を分析し、事業領域における成功要因とリスク要因を導き出していきます。3C分析はあくまでも経営戦略策定に向けた事実を整理するためのフレームワークであり、今後のアクションにつなげていかなければ意味がありません。

3C分析

◉潜在顧客を分析する「顧客分析」

顧客とは、主に潜在顧客の分析を指しており、具体的には、①購買人口:潜在顧客の想定人数、潜在地域、年齢層、男女比など、②顧客ニーズ:顧客の抱える現状の問題点、顧客のニーズなど、③購買決定者:購買決定者(意思決定者)は誰か、購買を後押しするのは誰か、④購買要因:ブランド、価格、市場浸透性、興味など、⑤購買決定プロセス:いつ、どこで、なにを、どのように、いくらで購買を行うのか、などがあげられます。企業は潜在顧客をよく知らなければ、効率的かつ効果的なマーケティング戦略を構築することはできません。

◉市場シェア獲得を戦略的に行うための「競合分析」

「マクロ環境分析」「顧客分析」が市場のニーズを把握するための分析に対し、「競合分析」は市場のシェアをいかに得るかを戦略的に行うためのもので、競合他社の強み・弱みを把握することで、自社のマーケティング戦略を効率的かつ効果的に構築することができるようになります。

具体的には、競合他社の経営資源、ポジショニング、マーケティング・ミックス(製品戦略、価格戦略、流通戦略、プロモーション戦略)などの分析があげられ、現状の競合他社だけではなく、今後、異業種から参入する可能性の高い潜在的競合や代替技術なども視野に入れる必要があります。

《競合分析の対象》

・現状の競合他社:潜在顧客の想定人数、潜在地域、年齢層、男女比など

・異業種から参入する可能性の高い潜在的競合:顧客の抱える現状の問題点、顧客のニーズなど

・外資系企業:購買決定者(意思決定者)は誰か、購買を後押しするのは誰か

・代替技術:ブランド、価格、市場浸透性、興味など

自社の強みと弱みを明確化する内部環境分析

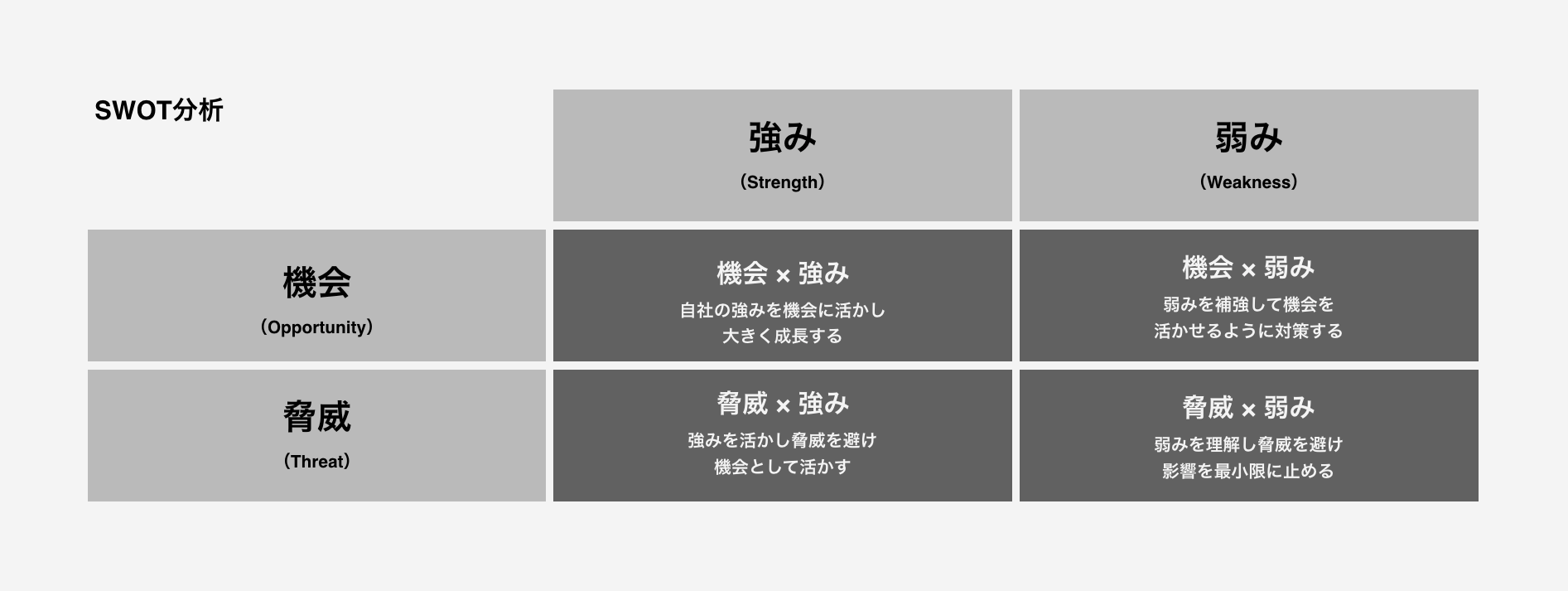

SWOT分析とは、目標を達成するために意思決定を必要としている組織や個人のプロジェクトやベンチャービジネスなどにおいて、外部環境や内部環境を強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) の4つのカテゴリーで要因分析し、事業環境変化に対応した経営資源の最適活用を図る経営戦略策定方法のひとつです。

自社の強みと弱みを明確化する自社分析「SWOT分析」

内部環境分析とは、自社でコントロール可能な経営資源の分析を指しており、具体的には、経営戦略、製品特性、人的資源、資金力などがあげられます。

自社の強みと弱みを明確化していくことで、以降のマーケティング戦略検討の準備を整えます。内部分析は「SWOT分析(Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats Analysis)」を用いて行うと分かりやすく、現状をそのままに捉えるだけでなく、市場の脅威を機会として、また自社の弱みを強みに置き換えるなど、ポジティブに転換していくことが大切です。

SWOT分析

◉Strengths(強み)

自社で有する技術力、知的財産、ネットワークなど、競合他社に対して優位性のある自社の強みについて分析しリストアップしていきます。

顧客がなぜ自社商品やサービスを購入してくれているのかなど、顧客に選ばれている理由を分析することでも強みを抽出することができます。

◉Weaknesses(弱み)

競合他社と比較し、自社に足りていない資源や技術力について分析し、リストアップしていきます。

主な比較項目には、マーケティングの4Pに挙げられる、Product(製品)、Price(価格)、Plice(流通)、Promotion(プロモーション)があり、項目ごと表にしてまとめ対比していくことで比較的容易に抽出することができます。

◉Opportunities(機会)

国際情勢、政治・法令、経済状況、消費者志向の変化、科学技術の発展、異業種の動向など、外部環境の変化を分析し、自社にとってビジネスチャンスとなるような機会を抽出します。

外部環境の変化に伴う機会は、自社だけでなく同業他社にも当てはまる可能性があるため、それを機会と捉えるか、脅威と捉えるかは、自社の強み・弱みを照らし合わせた慎重な議論が必要不可欠だと言えます。

◉Technological Environment(技術)

競合他社の技術進歩や低価格化などの現状における脅威はもちろんのこと、新規参入における代替え品の登場や、原材料の高騰における利益率の低下、さらには人材獲得の課題や規制緩和・強化における制約など、市場にはあらゆる脅威が溢れています。未来の予測は難解ですが、あらゆる脅威を想定し、事前に対応策を講じることが肝要です。

ブランディングチーム

パドルデザインカンパニーには、プロジェクト全体を統括するプロデューサーやブランディングディレクターをはじめ、コピーライター、エディトリアルライター、アートディレクター、ブランドデザイナー、Webデザイナー、映像ディレクターなどが在籍し、プロジェクト毎に最適なチーム編成を行うことでブランドを最適解へと導いていきます。

記事制作/プロデューサー

ご相談や課題を受け、実施プランの策定やプロジェクトの大まかなスケジュールなどを策定します。また、プロジェクトのゴール設定やマーケティング環境分析、市場分析などを行い、市場で勝ち抜くブランド戦略提案などを行います。

Producer

CEO 豊田 善治

東京のブランディング会社

パドルデザインカンパニーは、5職種で編成されたブランディングカンパニー。ブランドコンサルティングとデザイン会社の両側面を持ち合わせ、クライアントの課題に実直に向き合います。南青山に構える本社を主な拠点に、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3件を中心に、北海道から沖縄まで全国対応可能です。